近年、日本でも頻繁に取り上げられるようになった「ギフテッド」

今回はギフテッドの意味・定義についてです。

また、ギフテッド児には共通して見られる特徴があると言われています。中でも、よく言われるのが「過興奮性・OE・過興奮症」と「非同期発達」。この二つの特徴についても詳しく解説します。

当サイトでは、主に実体験に基づき記しています。また、専門的なことに関しては、以下の書籍を参考にしています。ギフテッドについて詳しく学びたい方は是非手に取っていただきたい一冊です。

ギフテッドとは

ギフテッドとは、生まれつき知性が高く、突出した能力を持つ人のことです。周りの同世代の子供より成長が早かったり、一般的な成長過程と異なるため、親が気づくケースがあります。

また、努力して優秀な成績を修める「秀才」とは異なります。先天的とされているため、後天的に「ギフテッドになる」ということはありません。つまり、早期教育や勉強を努力してギフテッドになるというような言い方はしません。

「ギフテッド=天才」と称されることもありますが、「万能な天才」というよりは、多くのギフテッドは「特定の分野において突出した能力があるが、支援が必要な子」です。

次に、日本より古くから研究がされているアメリカの「ギフテッドの定義」についてご紹介します。

ギフテッド(Gifted)のアメリカにおける定義

ギフテッド教育に関する初めてのアメリカの報告書(1972)であるマーランド・レポート(EDUCATRION OF THE GIFTED AND TALENTED)によるとギフテッドの定義を以下のようにしています。

・突出した能力によって高い実績を上げることができる子ども。

・高い実績を上げられる子どもとは、実際に成果を上げている子どもだけではなく、潜在的な能力を秘めている場合も含む。

・才能の領域は、知的能力全般、特定の学問に関する能力、創造的・生産的思考、視覚的芸術や芸術、リーダーシップ、スポーツ。

・ギフテッドの子どもは、資格を持った専門家によって判定される

また、全米小児ギフテッド協会「NAGC(National Association for Gifted Children)」は、「What is Giftedness?」の中で、定義を以下のようにしています。

Students with gifts and talents perform—or have the capability to perform—at higher levels compared to others of the same age, experience, and environment in one or more domains.

引用元 National Association for Gifted Children

つまり、ギフテッドは、ひとつまたは複数の分野で、同じ年齢、経験、環境の他の生徒と比較して、より高いレベルでパフォーマンスを発揮する能力がある人としています。

そして、①その能力を発揮するには適切な学習機会にアクセスできる必要性があり、②学習障害や処理障害など専門的な介入が必要なケースがあったり、③才能を発揮するだけではなく、社会的、感情的にも成長できるようにサポートや指導が必要だと書かれています。

ギフテッドの定義は、国や機関によっても基準はまちまちですが、アメリカ内ではアメリカ連邦の初等中等教育法「TITLE 20—EDUCATION」に多くの州と地区は従っています。以下、引用です。

‘‘gifted and talented’’, when used with respect to students, children, or youth, means students, children, or youth who give evidence of high achievement capability in areas such as intellectual, creative, artistic, or leadership capacity, or in specific academic fields, and who need services or activities not ordinarily provided by the school in order to fully develop those capabilities.

引用元 TITLE 20—EDUCATION

簡単に訳すと「ギフテッド・タレンティッドとは、知的、創造的、芸術的、リーダーシップなどの分野、または特定の学術分野で高い達成能力を示し、それらの能力を十分に発達させるために学校が通常提供しないサービスや活動を必要とする生徒、子供、または若者」と定義しています。

ギフテッドの才能の領域については、アメリカの心理学者ハワード・ガードナー(Howard Gardner)による「MI理論」による8つの知能を用いられることがあります。

MI理論については以下に詳しく解説しています。

このように、gifted(ギフテッド)は、学業面だけの知能の高さを意味しているわけではなく、対人関係や芸術、スポーツ面など幅広い分野に及びます。

日本での診断方法

日本ではギフテッドについて明確に定義されていません。ようやく日本も議論され始めましたが、文科省もギフテッドという言葉は用いず、「特定分野に特異な才能のある児童生徒」という言葉を使っています。

また、現在国内においてギフテッドを診断、判断する機関というのははっきりとはありません。

(※ギフテッドは医学的な診断名ではないため、診断という言葉は使用しません)

日本国内においてこの分野では有名などんぐり発達クリニックも、ギフテッドの診断を目的にしているのではなく、あくまでも困り事がある子の支援が目的となります。

ギフテッドを判定する際に、知的水準が上位3~5%という基準も広く使用されており、IQ130以上がギフテッドとみなされることもあります。

しかし、最近は単純にIQ(知能指数)だけではなく、ギフテッドに共通してみられる行動特性というものがあり、行動特性もあわせて判断することが多いようです。

ギフテッドは、インターネットのIQテストやギフテッド診断テスト、脳波などで測れるものではありません。

我が家がギフテッドと「認定」されるまではこちら☟

ギフテッドの特徴 共通の行動特性

ギフテッドの判定方法の一つに知能検査がありますが、親にとっては行動特性が判断材料になることが多いようです。

ギフテッドといっても、個々の特性は多様です。100人いたら100通りのギフテッドがいるのですが、「わが子がギフティッドかもしれないと思ったら-問題解決と飛躍のための実践的ガイド-ジェームス・T・ウェブ」の中で、多くのギフテッド児に共通してみられる特徴として以下のような行動特性を紹介しています。

以下のような行動特性が多くみられる場合、ギフテッドである可能性が高いとされています。

私自身も、息子と一緒に生活をしていてなんか他の同じ月例の子とは違うな、なんか私とは色々な感覚が違うな思うことが多く、行動特性が判断材料になった一人です。息子は下記項目のうち20項目ほど当てはまります。

・乳幼児から並外れた注意力がみられる

・学習の呑み込みが早く、考えを素早く関連付けられまとめられる

・多量の情報保持、優れた記憶力

・年齢に対し並外れた豊富な語彙と複雑な文章構造をもつ

・単語のニュアンスや隠喩、抽象的なアイディアへの高度な理解力がある

・数字やパズルを好んで解く

・未就学のうちにほぼ独学で読み書きのスキルを身につける

・並外れた感情の深さ、激しい感情を持ったり反応をする。

・抽象的、複雑、論理的で洞察力のある思考

・幼少期から理想主義や正義感がみられる

・社会的、政治的問題や、不公正さや不公平さへ関心がある

・長時間の注意持続、粘り強さ、高い集中力

・自分の考えることで頭がいっぱいになる

・自分や他者のできない状態や遅い状態にいたたまれなくなる

・基本スキルをあまり練習せず素早く取得する

・鋭い質問 教えられたこと以上のことをする

・幅広く関心をもつ

・非常に発達した好奇心

・試したり違う方法で行ったりすることに興味をもつ

・通常使わないような方法で考えや物事をまとめる

・特徴的なユーモアセンスがある

・ゲームや複雑な図式をとおして人や物事をしきりたがる

・想像上の友達がいる(未就学児)

一つずつみていくとわかるように、単純に優秀であったり、賢いからギフテッドというわけではありません。

あくまでも育てている私自身の感覚にはなりますが、頭の回転や理解が速い、という点だけではなく、ちょっと周りと考え方、感じ方、物事の捉え方、見ている視点が違う気がする。というのが母親目線での印象です。

⇩こちらの記事では上記の特徴を息子の具体例を挙げて一つずつ説明しています。宜しければこちらもご覧ください。

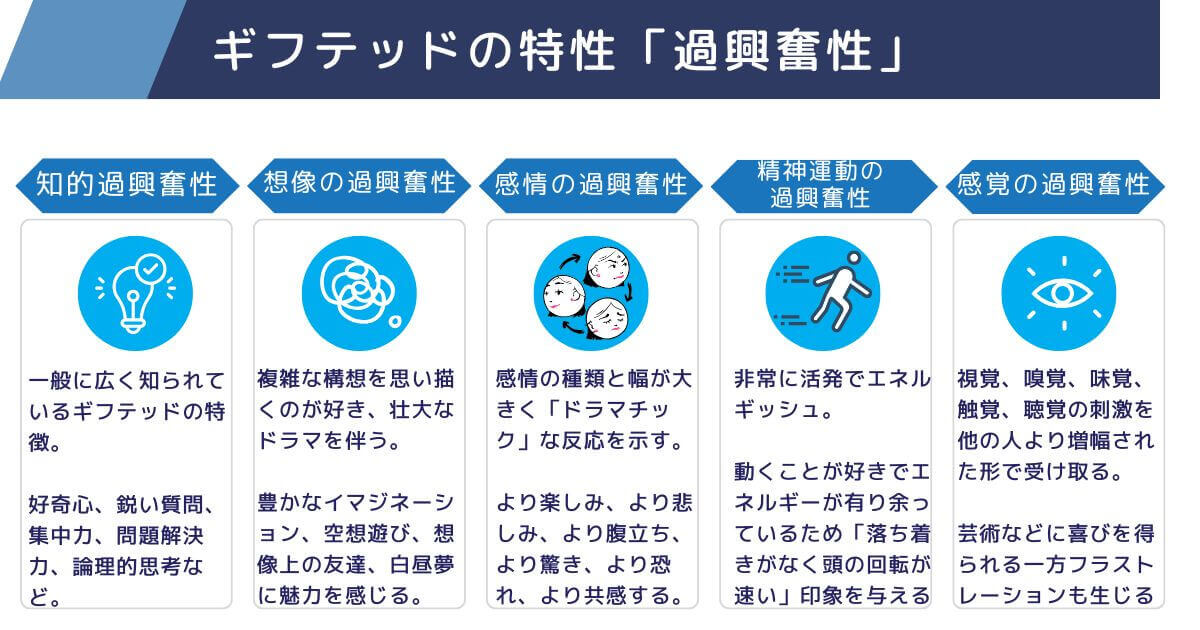

ギフテッドの激しさ(過興奮性・過度激動・OE)

次に、ギフテッド児に見られる共通特性の一つ、「激しさ」についてです。ギフテッドは並外れた激しさと繊細さを持ち合わせており、ギフテッド児のあらゆる根本に流れているのが突出した激しさといわれています。

精神科医のドンブロフスキは、高知能であることは知的な情報処理能力が高いというだけでなく、様々な感覚的情報も大量に取り込み、そこに強く反応するということにも繋がると唱えています。

ギフテッドは環境からの刺激に対する感受性や興奮性が高く、情動をより強烈に、そしてより衝動的に感じる傾向があることを示しています。

また、これらの興奮は5つの領域(知的・想像性・感情性・感覚性・精神運動性)で起こるようだとしています。

これが過興奮性・過度激動・OE(Overexcitability)と呼ばれるものです。

5つのすべての領域で興奮性が見られる人もいれば、1つか2つの領域で見られる場合もあります。

感覚の過興奮性や精神運動の過興奮性のある子は、ADHDやASDなどの発達障害と誤診されることも多く、混同されやすい特性です。

過興奮性・過度激動・OEの特徴は、育てにくさを感じたり、周りとなんか違う気がする、と気づくきっかけになりやすい特徴でもあります。具体的に5つの領域について、わが家の例も挙げながらご紹介します。

知的過興奮性

好奇心だけではなく、鋭い質問、集中力、問題解決力、内省力、論理的思考力、これらの高さはすべて知的過興奮性の特性です。多くの場合、熱心な読書家であり、鋭い観察者です。

その他の特徴としては、視覚的記憶力があることが挙げられます。また道徳的問題や公正さの問題に関心を向けることが多い反面、自分の考えを人と共有できない状況に、イライラしたりすることがあります。

息子の場合、自分の知らないことや知識が足りないと感じる分野があると、もっと知りたい!と思うと同時にすぐ調べないと気が済まないそうです。小学生までは本から得ることが多かったのですが、今は情報源は全てスマートフォンになりました。知的好奇心が高く、興味を持つとどんどん深掘りをしていきます。関心があることについては「知らないことがない状態にしておきたい」そう。それらの知識は蓄積されていき、その知識が次必要な機会が訪れると即座に脳内でアクセスし、同時にアップデートしているような印象です。

想像の過興奮性

豊かなイマジネーション、空想遊び、隠喩の頻繁な使用を好みます。また、ギフテッド児の4分の3は就学前に想像上の友達がいるそうです。想像の過興奮性が高い子は、退屈から逃れるために、真実とフィクションを混ぜたり、空想上の仲間や自分だけの世界を作ったりすることがよくあります。

彼らは座学や授業に参加する代わりに、物語を書いたり、絵を描いたりするかもしれません。”think different”ができる能力として賞賛される資質とも言われます。

感情の過興奮性

感情の過興奮性については、親が一番気づきやすい特徴だとしています。

感情の過興奮性がある人は、深い人間関係を築く能力に優れています。人、場所、物に対して強い感情的愛着を示します。人間関係において、思いやり、共感、感受性を持っています。

ただし、周りが特性を理解していない場合、周りからは「大袈裟」とか「過剰反応」だと非難されることがよくあります。感情的になりすぎて制御不能になったりすることもあるため、頭痛、手の汗、腹痛など、ストレスの身体的警告サインを識別できるように支援します。警告サインを知り、早期に対処することで、感情的な状況にうまく対処し、制御不能に陥らないようになります。

息子の場合も、本人と私自身が特性を理解するまではこの感情の過興奮性の取り扱いにとても手を焼きました。なぜここまで怒るのか、なぜここまで悲しいのか、なぜここまで感情的になるのか…。とにかく感情の振れ幅が大きいのが特徴です。しかし、本人と周りがギフテッド児の感情の激しさを受け入れ、理解し、その結果生じる可能性のある問題を解決できるよう手助けすることで、成長とともにある程度コントロールできるようになりました。

感覚の過興奮性

感覚の過興奮性がある子は、日々の感覚や刺激を通常よりも増幅された形で受け取っています。平均的な人よりも、彼らは、音楽、言語、芸術などの美的快楽に対する理解が早く、味、匂い、質感、音、光景から限りない喜びを得ます。

しかし、この敏感さにより、過剰に刺激されたり、不快感を覚えたりすることもあります。中には、衣服のタグ、教室の騒音、蛍光灯の点滅、音、カフェテリアの匂いなどが気になってしまうことがあります。可能な限り、不快な刺激を制限し、快適な環境を作りをするなどの工夫が必要です。

息子の場合は、そこまで神経質ではありませんが、五感が敏感なことよる「鋭い感性」の持ち主です。

この鋭い感性は、幼少の頃から絶景に息を呑み、名曲に涙を流すといった美的感覚にも通ずるとされています。実際に、5歳で虹を初めて見て感動して涙をしたり、小学生の頃は絶景を見て感極まって涙をしたこともあります。

精神運動の過興奮性

精神運動の過興奮性は、目覚めた時から寝る瞬間まで非常に活動的です。身体的多動だけでなく、話すスピードが速い、頭が働いて眠れない、という精神的多動をも示します。

精神運動の過興奮性がある場合、緊張すると衝動的な言動が現れ、神経症的習癖や激しい衝動性、脅迫的行動が現れることもあります。これらの行動は注意欠陥・多動性障害(ADHD)と誤診される可能性が非常に高いとされています。

常に何か考えていたり、次は何をしてやろう、と体だけではなく頭の中も活動的です。実際に育てている中で、親としてもADHDなのではないかと感じることが一時期見られました。

非同期発達(asynchronous development)

過興奮症と同じくらいギフテッドの特徴として挙げられるのが「非同期発達」です。

「非同期発達」とは得意な能力をどんどん発達させ、他の能力との差ができてしまい、発達が同期していないように見えるというギフテッドの特性の一つです。

通常、発達は成長とともに精神的成長、知能、言語能力、社会性などは互いに関連しながらほぼ同じペースで成長するのに対し、ギフテッド児は、発達にアンバランスさが見られることがあります。

例としては、知的能力は非常に発達しているのに、運動能力やソーシャルスキルが非常に遅れている、といったことが挙げられます。

息子の場合はギフテッドによる非同期発達に加えASD(自閉症スペクトラム)の特性も重なり本当に理解不能な言動をしたりします。アスペルガー+ギフテッドの2Eの場合は極端な非同期発達を見せることがあり、それがさらに不可解で奇妙な行動に繋がるとされています。

また、ギフテッドにはIQの数値によって呼び名が違うのですが、プロファウンドリーギフテッドの場合はさらに大きな非同期発達が見られると言われています。

ギフテッドのランク・呼び方

IQ100が標準とされています。

| 知能指数 | 呼び方 |

|---|---|

| IQ115〜IQ129 | マイルドリーギフテッド |

| IQ130〜IQ144 | モデレートリーギフテッド |

| IQ145〜IQ159 | ハイリーギフテッド |

| IQ160〜IQ179 | エクセプショナリーギフテッド |

| IQ180以上 | プロファウンドリーギフテッド |

アインシュタインはIQテストは受けていないのではっきりとはわからないですが、IQ160〜190と言われているので、プロファウンドリーギフテッドに値することになります。

ギフテッドのタイプ

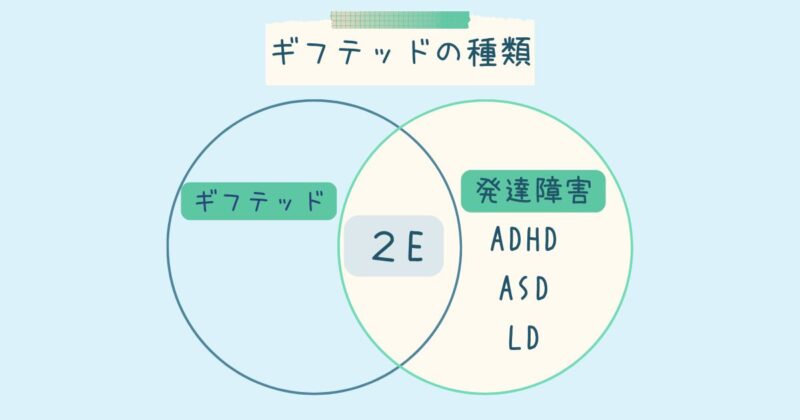

大きく分けると「英才型」と「2E型」に分けられます。

英才型…全体的高い知能を持つギフテッドのタイプです。学校生活でも特に問題もなく、学業成績も優秀なため、周りからも一目置かれる存在です。

2E型…高い才能や知能と障害を併せ持つ「二重に例外的な(Twice exceptional)2E」と呼ばれるタイプ。ギフテッドと発達障害を併発しているため、得意なことと苦手なことの差が激しい傾向があります。

「英才型」の場合は、周りから見ても「よくできる人」と明らかに見られることが多く、特に困りごともなく周囲が環境を整えやすく才能も伸ばしやすいようです。

「2E型」のギフテッドの苦手な部分は多様で、この苦手な部分がADHDやASDの症状と類似しているためギフテッドの部分が埋もれ発達障害と誤診されるケースも多くみられます。

息子は発達障害の診断はされていませんが、ASD(自閉症スペクトラム)の傾向がある2Eタイプと言われました。

これは経験上ですが、発達障害の診断名がつかなくとも、知能検査の結果に大きな凸凹が見られたり、発達障害の症状と同じような傾向が見られると2Eと言うようです。

医師曰く

高IQの場合、凸凹の低い部分も平均以上だったりする。

そうすると苦手な部分も高い知能でカバーしてしまうから

発達障害とは診断はしないことも。

また、1988年にGeorge Betts と Maureen Neihartによって「Profiles of the Gifted and Talented」という6つのパターンの図が作成されました。これは、ギフテッド児の感情、行動、ニーズを調べることで彼らをより理解するために作成されました。

以下をご覧いただくとわかるように、一口にギフテッドと言ってもタイプが様々で、その子に合った支援が必要となります。

発達障害との違い

ギフテッドの特性には、発達障害の特性と似た部分も多く、発達障害と誤診されることがありますが、ギフテッドと発達障害は別物です。

例えば、多動や衝動性などADHD(注意欠陥多動性障害)によく見られる症状ですが、ギフテッドの場合も同じような症状が見られることがあります。

発達障害が起因でその症状が起こっているのか、ギフテッドが起因でその症状が起こっているのかによって支援方法が異なるため、医師による慎重な判断が必要となります。

但し、先ほど挙げた「2E型」のように両方を持ち合わせているケースもあります。

発達障害であるADHD(注意欠陥・多動性障害)、ASD(自閉症スペクトラム障害)、LD(学習障害)も、ギフテッド児も、社会性や学業面での困難を抱えることがあります。

その場合、心理士さんに言われたこととしては

発達障害の部分だけではなく、優れた才能、鋭い感覚などギフテッドの部分も両方の面を支援していく必要があります。

ギフテッドの生きづらさ

ギフテッドは、得意な分野では並外れた能力を持ちますが、何でもできる万能な人という意味ではありません。

これらのギフテッド特有の特性や、「過興奮症」「非同期発達」により、ギフテッド児は困り感や生きづらさを抱えていると言われます。

年齢によって困りごとは変化していきますが、何らかの生きづらさを感じているにも関わらず、適切な支援が受けられない場合、「二次障害」や「アンダーアチーバー」になる可能性もあります。

こちらの書籍には学校や生活での困り感について具体的な例と対策法について書かれています。読みやすいので導入にはおすすめの一冊です☟

ギフテッドの育て方

ギフテッドの育て方についてですが、「ギフテッドは才能だけ伸ばせば良い」という簡単なものではありません。

得意な部分だけではなく、苦手な部分(凸凹の凹)もケアしていく必要があります。

得意なことへの支援

- 強みを伸ばす

- 知的好奇心が満たされるような環境調整

- 機会を与える

+ プラス

苦手なことへの支援

- ソーシャルスキルが発達するような指導

- 周りが特性を理解する

- 長所を用いて弱点に対処する

(例えば視覚優位の場合、計画表など視覚的情報を与えるなど) - 合理的配慮

(例えば書字が困難な2Eの場合、パソコンを使う、口頭での発表の機会を多く設けるなど)

まとめ

ギフテッドの定義やよく見られる特徴をご紹介しました。特徴は共通してみられるとされていますが、必ずしも全員が全て当てはまるというわけではありません。

また、ギフテッドについては、詳しく下記の2冊の本に記されています。2冊ともギフテッドを知る上では必読の2冊だと思います。育児に行き詰っているときにこれらの本に出会えて私自身救われた部分もあります。

とても詳しく説明されており、今のところこの2冊に勝る本はないのではないでしょうか。2冊ともとても分厚い本なので、読むにはなかなかの時間を要するかもしれません。

もし導入として知りたい、支援者としてギフテッドがどんな特徴があるのか知りたい、という場合は文庫本のこちらもおすすめの一冊です。

参考文献

『わが子がギフテッドかもしれないと思ったら 問題解決と飛躍のための実践的ガイド』(J.T.ウェブほか著 角谷詩織 訳 2019年 春秋社

「ギフティッド その誤診と重複診断: 心理・医療・教育の現場から

「Overexcitability and the Gifted」Sharon Lind

「A Definition of Giftedness that Guides Best Practice」NAGC

「TITLE 20-EDUCATION」Title IX of the Elementary and Secondary Education Act of 1965